令和6年度 PBL教育支援プログラム 成果報告「環境と化学」

2025.04.01

| 開講学部 | 工学部/応用化学科 |

| 科目名 | 環境と化学 |

| 担当教員 | 【工学部/自然科学系列】 田中 里美 【工学部/応用化学科】 木戸 晶子 |

Q1 PBLを導入した意図・目的

本科目では、身近な環境問題を科学的に考え、環境にやさしく持続可能な社会の実現にむけた「ものづくり」の取り組みを概観することを目標にしている。また工学基礎教育から専門教育への橋渡しの役割を担っている。今までPBL支援プログラムとして実施することで、学生のアクティブラーニングを促し、①自学の姿勢、②コミュニケーションスキルの向上、③プレゼンテーション能力の向上、などの成果が得られている。

2024年度では、発表資料作成のための資料の情報を複数の図書から用いられるようなシステムの導入を検討している。環境問題は日々変化しており、常に新しい情報が求められている。参考図書の電子書籍版を「購入」ではなく、サブスクリプションによる「期間利用」するモデルを導入することで、正しい情報を多く提供できる。書籍は、ネットでは省略されてしまうような詳細の情報まで網羅しているので、情報の質・量共に高い媒体と言える。情報の量を集めることは誰にでもできるが、今必要とされているのは、質の高い情報だけを抜き取る能力であり、信頼性の高い情報を用いてプレゼンテーションができることを目的とする。

Q2 授業におけるPBLの実践方法

例)課題と回答例

【問題の提示方法】

授業内で関連した内容の前後で、事前課題で調べてきた内容をグループ内で発表し、情報共有や議論を行った。

【成果発表方法】

共有した内容や議論の成果を、2~4グループの代表者に教室全体に向けて発表した。グループは30面サイコロを用いてランダムに決めた。

図1 グループワークの様子

図1 グループワークの様子

図2 発表

図2 発表

図3 グループワークの様子

図3 グループワークの様子

図4 発表の様子

図4 発表の様子

図5 グループディスカッションの様子

図5 グループディスカッションの様子

図6 発表の様子

図6 発表の様子

Q3 授業における成績評価方法

グループ評価点(発表、スライド)

課題についてよく調べているか、内容をよく理解しているか、スライドを工夫して作成しているか、わかりやすいプレゼンテーションか。

個人評価点(レポート等)

①科学関連図書、②国立科学博物館、③小論文、④事前課題

テーマについて良く調べているか、適切な資料を用いて調べているか、調べた情報元が正しく記載されているか、分量は適切か、読みやすい・誤字脱字のない文章で記載されているか。

Q4 学習成果の可視化への取組み

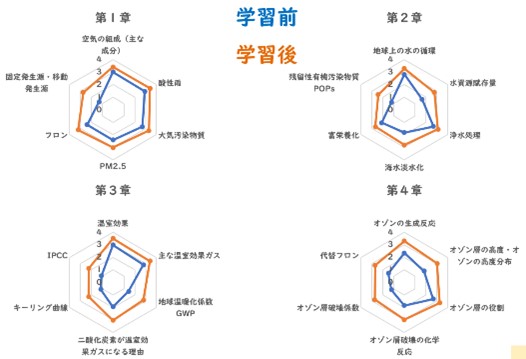

科目設定で掲げている分野の学習前と学習後の知識チェックを行い、学習後の理解度を可視化している。

図7 知識チェックの結果

図7 知識チェックの結果

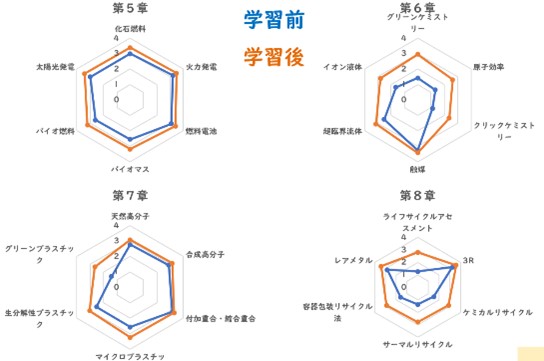

どの分野も理解度が向上しており、学生自身が学習効果を実感している。環境問題に関する基礎知識、環境問題に関する科学的な見方、環境や資源の問題に関してわかりやすく説明する、人の話を聞き、自分の意見を述べる、環境や資源の問題に興味や関心をもつ に関するアンケート結果からも多くの学生が、講義を通して科目への興味・関心が高まったと回答している。

図8 学習効果のアンケート結果

図8 学習効果のアンケート結果

Q5 PBLを発展させるための課題

今年度新たな取り組みとして、「正しい情報とは」に着目し、新聞などの信頼性の高い情報を取り入れたが、学生からのアンケート結果は「役に立った」が60%程度と低く、解説が不十分であったのではないかと考えられる。「正しい情報とは」について、参考図書の電子書籍版を「購入」ではなく、サブスクリプションによる「期間利用」するモデルを導入することで、正しい情報を多く提供し、情報収集環境を整備することにより、正しい情報の収集方法に対する意識の向上を期待できる。

Q6 授業の概要と進め方

1回:ガイダンス、班分け、自己紹介、課題の計画表作成

2回:グリーンケミストリーとは、高分子の化学【田中】

3回:役に立つ物質をつくる【木戸】

4回~6回:発表の準備、スライド作成、発表練習(グループワーク)

7回:大気環境(大気の成分、大気汚染物質、酸性雨、汚染物質の対策、排出粒子の対策)【学生】

8回:水環境(資源としての水、上水道、水質汚濁、水質環境基準)【学生】

9回:地球温暖化(温室効果と温室効果ガス、温暖化への対策)【学生】

10回:オゾン層(オゾン層破壊の化学反応)【学生】

11回:エネルギー(エネルギー変換)【学生】

12回:廃棄物のリサイクル(循環型社会とリサイクル関連法)【学生】

13回:グループディスカッション準備(課題の実施状況確認、自己紹介、グループ内の役割分担を決める)

14回:社会における環境科学(ゲストスピーカーの講演とグループディスカッション)

〇PBLを主体とした教育への取組みに対する支援(PBL教育支援プログラム学内公募)

東京電機大学教育開発推進室では、平成23年度から「学生が主体となって学ぶ」形式を取り入れた、いわゆる「PBL(Problem-Based Learning又はProject-Based Learning)」による教育の開発・運営を「PBL教育支援プログラム」として支援し推進しています。

PBL教育支援プログラムは、これからPBLを取り入れていこうと考えている教員やすでに実践しているPBLをさらに工夫しようと考えている科目を対象に支援を行い、その実践と成果を学内の関係者と共有し、学生の学びを主体とした教育の推進を図ることを目的としています。

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度